だんだん寒くなってきたけど、今から洗濯物を干しても大丈夫かな?

洗濯物って何度くらいまで干して大丈夫なんだろう?

そんな疑問を持ったことはありませんか?

実は、洗濯物が乾くかどうかは“気温”だけではなく、湿度や風の影響も大きく関係しています。

気温が低くても乾く日もあれば、暖かくても湿気で乾かない日もあるんです。

この記事では、「洗濯物の外干しは何度まで大丈夫なのか」を気温・湿度・素材別にわかりやすく解説します。

今日の天気に合わせて、外干しするか、室内干しに切り替えるかを判断できるようになりますよ。

毎日の洗濯を、もっとストレスなく、気持ちよく仕上げましょう。

洗濯物の外干しは何度まで大丈夫?

洗濯物を外に干せる気温の目安について解説しますね。

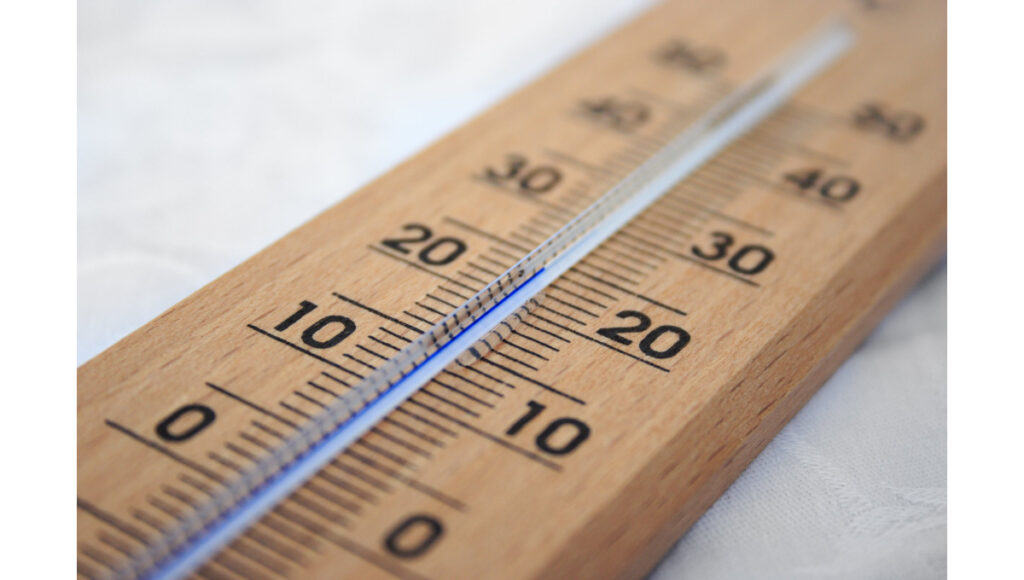

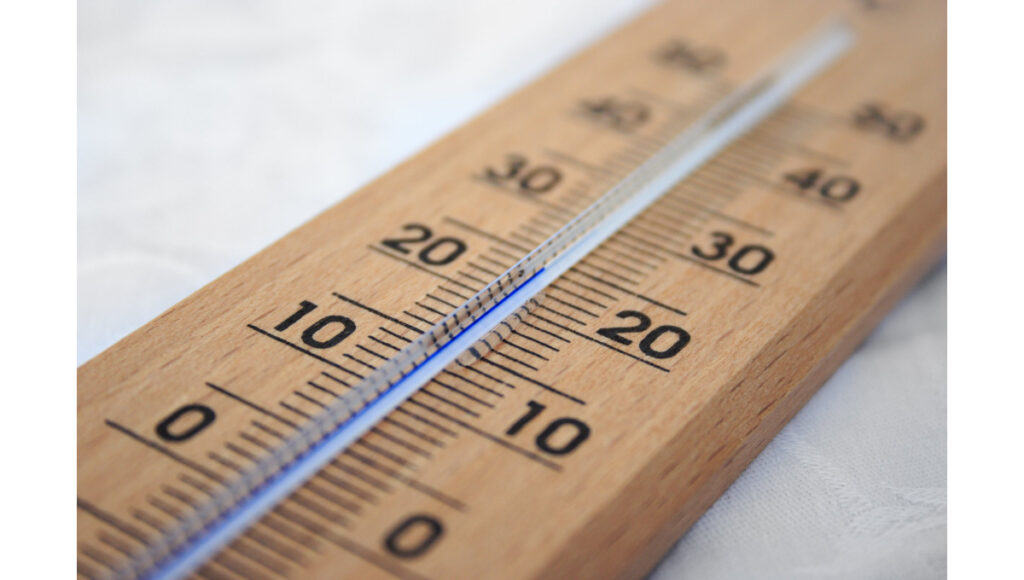

① 10度以下は乾きにくく注意が必要

気温が10度を下回ると、洗濯物は一気に乾きにくくなります。

冬の冷たい空気では水分が蒸発しにくいため、外に干していても一日中しっとりしていることも少なくありません。

特に5度以下になると、朝干したものが夕方になっても乾かず、夜露や湿気で逆に湿ってしまうことも。

また、夜の冷え込みが強いと衣類が凍ることもあるため、この時期の外干しは効率が悪くなります。

寒い時期は「外干し+部屋干し」で仕上げるのが安心です。

午前中に2〜3時間外で日光に当ててから取り込み、サーキュレーターや除湿機を使って室内で乾かすと、ふんわり仕上げられます。

② 10〜20度は一番理想的に乾く

気温が10〜20度くらいの日は、洗濯物が最も快適に乾く条件です。

春や秋のカラッと晴れた日がまさにこの気温帯にあたり、午前中に干せば午後にはしっかり乾いてくれます。

特に風がある日は乾きが早く、色物やデリケートな衣類も安心。

逆に無風だと乾きに時間がかかるので、洗濯物同士の間隔を広くとって風通しを良くしてあげましょう。

「洗濯物は何度まで大丈夫?」と聞かれたら、答えはこの「10〜20度がベスト」と言えます。

③ 20度以上は速乾するが衣類ダメージも

気温が20度を超えると、洗濯物は一気に乾きやすくなります。

特に真夏は午前中に干せばお昼前には乾いてしまうほど。

ただし注意したいのが、直射日光と紫外線によるダメージです。

色あせ、繊維の劣化、ゴワつきなどが起こりやすくなるため、色物やお気に入りの服は裏返して干したり、日陰干しを取り入れると安心です。

また、30度を超える真夏日は午後になるとゲリラ豪雨のリスクもあるので、午前中に干して14時までに取り込むのがおすすめです。

④ 気温だけでなく湿度と風も重要

「何度まで外干しできるか?」は気温だけでは判断できません。

湿度や風の有無も大きく関わってきます。

湿度60%以下で風がある日なら、気温が低くても洗濯物は乾きやすいです。

逆に気温が20度以上でも湿度が高く無風だと、生乾き臭の原因になることも。

そのため「気温+湿度+風」の3つをセットで考えることが大切です。

天気予報の「気温」「湿度」「風速」をチェックする習慣をつければ、外干しの失敗はぐっと減りますよ。

季節ごとに変わる外干し可能な気温

季節によって「洗濯物は何度まで外干しできるか」の基準は変わります。

気温だけでなく、湿度や日照時間の違いも関係してくるので、それぞれの季節に合わせた目安を知っておくと安心です。

① 春は10度以上なら快適に乾く

春は気温が上がり、10度を超える日が多くなります。

10度を超えて晴れていれば、洗濯物はしっかり外で乾きます。

ただし、春は花粉や黄砂が飛ぶ季節でもあるため、外干しすると衣類に付着してしまうことがあります。

特に午後は飛散量が増えるため、午前中に干して昼過ぎまでに取り込むのが理想です。

また、春の朝晩は冷える日もあるので、最低気温が5度以下の日は外干しだけでは乾きにくく、部屋干しを併用すると安心です。

② 夏は気温30度以上でも紫外線に注意

夏は気温が30度以上あっても洗濯物はよく乾きます。むしろ暑すぎてすぐに乾くほどです。

ただし、強い直射日光に長時間さらすと、色あせや繊維の劣化が進みやすくなります。特に黒や赤などの濃い色の衣類は要注意です。

目安としては、午前中に干して14時までに取り込むのがおすすめ。これなら乾きは十分で、ダメージも最小限に抑えられます。

夏は「何度まで大丈夫?」と聞かれたら、答えは「気温が高くても大丈夫。ただし紫外線に注意」ということになります。

③ 秋は15度前後で最も心地よい乾き

秋は湿度が下がり、15度前後の気温の日が多くなります。

この気温帯は洗濯物が乾くスピードも早く、衣類へのダメージも少ない理想的な環境です。

ただし、秋は日照時間がどんどん短くなるため、15時を過ぎると乾きが鈍くなることも。

特に11月以降は朝晩が冷え込むため、最低気温が10度以下の日は午後までに取り込むのがおすすめです。

秋は「15度以上でカラッと晴れた日」が外干しのベストタイミングです。

④ 冬は5度以下だと乾かないことも

冬は気温が5度以下になると、外干しだけではほとんど乾きません。

昼間でも10度に届かない日は、水分の蒸発が追いつかず、生乾きのまま夜を迎えてしまいます。

また、夜間は洗濯物が凍ってしまうこともあるため、冬の外干しは工夫が必要です。

目安としては、日中に気温が10度前後まで上がる日を狙い、正午から15時の間に外干しするのが効果的。

完全に乾かすのは難しいので、「日光で雑菌を抑える+部屋干しで仕上げる」という二段構えが安心です。

湿度や風で変わる「何度まで干せるか」

「洗濯物の外干しは何度まで大丈夫?」と聞かれたとき、実は気温だけでは答えが出ません。

同じ15度でも、湿度や風の有無によって乾き方はまったく違います。

ここでは、湿度と風の関係を詳しく見ていきましょう。

① 湿度60%以下なら乾きやすい

洗濯物が乾くかどうかは、気温よりも湿度に左右されるといっても過言ではありません。

目安として、湿度60%以下ならしっかり乾きやすい環境です。

湿度が低いと、空気中の水分量が少ないため、洗濯物の水分がどんどん蒸発してくれます。

逆に湿度が70〜80%を超えると、いくら気温が20度以上あっても乾きにくくなります。

梅雨のようなジメジメした時期はまさにこれですね。

気温が10度でも、湿度が40〜50%なら意外と乾くものです。

つまり、「今日は寒いから無理」と諦めるよりも、「湿度が低いなら外干ししてみよう」という考え方が大切です。

湿度の目安は、スマホの天気アプリや洗濯指数でもチェックできます。

晴れマーク+湿度60%以下の日は、外干しチャンスです!

② 風が強い日は低温でも乾く

風は“天然の乾燥機”です。

気温が低くても、風が吹いていれば洗濯物の水分がどんどん飛んでいきます。

たとえば、気温が8度でも風速4m以上ある日なら、体感では10〜12度くらいの乾き具合になります。

特に冬や初春など、気温が低くても風がある日は意外と乾くんですよ。

洗濯物を干すときは、風通しの良い場所を選ぶのがコツ。

ベランダなら壁際ではなく外側に近い位置、庭なら建物の陰にならない位置がおすすめです。

また、洗濯物同士の間隔を5〜10cmほど空けるだけで、風の通り道ができて乾きやすくなります。

「風がある日は寒いけど、洗濯物には最高のコンディション」と覚えておきましょう。

③ 無風の日は気温が高くても乾きにくい

逆に、風がほとんど吹かない日は、どれだけ気温が高くても洗濯物が乾きにくくなります。

特に真夏の無風状態では、気温が30度以上あっても“空気が重くて蒸れる”ため、乾きが遅いんです。

風がないと、洗濯物の周りの空気が湿ったまま停滞します。

その結果、水分が蒸発せず、繊維の中にこもった湿気が抜けにくくなります。

そんな日は、扇風機やサーキュレーターを使って風を作るのがおすすめ。

ベランダに向けて弱風を送るだけでも、乾きがまったく違います。

「気温が高いのに乾かない」というときは、風の有無をチェックしてみてください。

④ 梅雨や真冬は部屋干しを併用する

湿度が高い梅雨時期や、気温が5度以下になる真冬は、外干しだけではどうしても限界があります。

この時期は「外干し+部屋干しの併用」が正解です。

たとえば

- 午前中だけ外干しして、午後は室内で仕上げ乾燥

- 部分的に乾燥機を使って半乾き状態を外で仕上げる

このように、時間帯を分けたり、環境を組み合わせるだけで、乾き具合は格段にアップします。

特に冬は「晴れていても湿度が高い日」が多いので、15時以降は外干しを避けるのが無難です。

太陽が傾くと一気に気温も下がり、乾くどころか湿気を吸ってしまうこともあります。

もし部屋干しを併用するなら、除湿機かサーキュレーターを一緒に使うと◎。

湿度を下げながら風を循環させると、気温10度以下でも驚くほど乾きやすくなります。

湿度と風は、気温以上に“乾く・乾かない”を左右する要素です。

「気温が低い=干せない」と決めつけず、湿度や風を味方につけることで、思った以上に外干しできる日が増えますよ!

素材別に見る外干しできる気温の目安

同じ気温でも、素材によって「乾きやすさ」や「外干しできる限界」は違います。

厚手のタオルと化繊シャツでは、乾くスピードも扱い方もまったく別。

ここでは、素材別に「何度まで外干しできるか」の目安と注意点を紹介します。

① 綿素材は低温でも乾きやすい

綿素材(コットン)は、水分をよく吸う反面、風通しさえあれば比較的低温でもしっかり乾く素材です。

気温が10度前後あれば外干しでも十分乾きます。

ただし、寒い時期は乾くまでに時間がかかるため、朝早くから干して午後3時ごろまでに取り込むのが理想。

夜になると冷え込みで湿気を吸ってしまうので注意が必要です。

また、綿は紫外線に強いので、直射日光の下でも色あせにくいという利点もあります。

特に白いTシャツやタオルは、日光の力で除菌・漂白される効果も期待できます。

目安としては「5度以上の晴天日なら外干しOK」。

風があれば気温3度でも乾くことがあります。

② 化繊は高温に弱いので注意

ポリエステルやナイロンなどの化学繊維は、速乾性が高い反面、熱や紫外線に弱いという特徴があります。

特に気温が25度を超える真夏日では、長時間の直射日光が生地を傷めることがあります。

20〜30度の範囲なら問題ありませんが、30度を超える日は日陰干しが安心です。

また、ポリエステルは静電気を帯びやすいため、風が強い日や乾燥した日はホコリが付きやすくなる点にも注意しましょう。

逆に、気温が低い日でも風があればすぐ乾くのが化繊の強み。

たとえば気温が8度程度でも風速3mあれば半日で乾きます。

目安としては「0度以上なら外干し可能。ただし直射日光は避ける」。

真夏でも日陰に干せば、色あせや変色を防ぎながらしっかり乾かせます。

③ デリケート素材は直射日光を避ける

シルク、ウール、レース、麻などのデリケート素材は、直射日光が大敵です。

紫外線によって色落ちや繊維の劣化が進みやすく、変色してしまうこともあります。

このタイプの素材は、基本的に外干しは日陰または半日陰がベスト。

気温が15度以上あれば乾きますが、風通しのよい場所を選ぶことが重要です。

特にウール系は気温が低いと乾きにくく、5度以下ではほとんど乾かないため、外干し+室内仕上げをおすすめします。

また、乾燥機の熱にも弱いため、自然乾燥を基本にしましょう。

デリケート素材の目安:

- 気温10度以上 → 日陰干しでOK

- 気温5度以下 → 外干し不可、室内干し推奨

④ 厚手素材は10度以下だと乾かない

タオルケット、デニム、パーカー、スウェットなどの厚手素材は、外干しでもっとも乾きにくい部類です。

気温が10度を下回ると、日中でも乾かず、生乾き臭が出やすくなります。

特に冬場の外干しでは、外気が冷たいので繊維内部の水分が蒸発せず、表面だけ乾いて内側が湿ったままになることも。

これを防ぐには、外干しの前に軽く脱水時間を延ばす(10〜15分程度)か、風通しのよい場所を選ぶのがコツです。

気温が10度以下の日は、午前中に外干しして正午〜15時で取り込むとちょうどよい乾き具合になります。

完全に乾かない場合は、取り込んでから部屋干しで仕上げると良いでしょう。

厚手素材の目安:

- 気温15度以上 → しっかり乾く

- 気温10度前後 → 半日で乾く

- 気温5度以下 → 乾きにくいので部屋干し推奨リスト

素材によって「何度まで外干しできるか」は異なりますが、共通して言えるのは風通しの良さが一番大切ということです。

外干しの際は、気温だけでなく「風が通るかどうか」「湿度が高くないか」も一緒にチェックしてあげましょう。

外干しと室内干しの使い分けの目安

今日は外に干して大丈夫かな?

この気温なら部屋干しにするべき?

そんなふうに迷う日ってありますよね。

実は、外干しと室内干しにはそれぞれ得意な気候があり、うまく使い分けることで洗濯のストレスを減らせます。

ここでは、気温・天気・生活のタイミング別に、外干しと室内干しを切り替える目安を紹介します。

① 外干しが適している気温帯

外干しが向いているのは、気温10〜25度・湿度60%以下の日です。

この条件を満たしていれば、洗濯物は風と太陽の力で自然に早く乾きます。

10度を下回ると乾きにくくなり、25度を超えると紫外線による色あせや生地ダメージが増えるため、ちょうど中間のこの温度帯が理想的なんですね。

また、風速2〜4m程度の風があると最高の環境です。

風がある日は気温が少し低くても、湿気が飛ばされて早く乾きます。

逆に無風の日は、気温が高くても空気がこもってしまうため、乾きが遅くなることもあります。

- 天気:晴れまたは曇り時々晴れ

- 気温:10〜25度

- 湿度:60%以下

- 風速:2〜4m

この条件を満たしていれば、季節を問わず安心して外干しできます!

② 室内干しに切り替えるべき気温帯

外干しを避けた方がいいのは、気温5度以下または湿度70%以上の日です。

この条件では、どれだけ晴れていても洗濯物は乾きにくく、臭いや雑菌が発生しやすくなります。

気温5度以下だと、洗濯物が凍ったり、繊維が硬くなってしまうことも。

逆に梅雨時期のように気温が高くても湿度が80%以上ある日は、乾かないどころか逆に湿気を吸ってしまいます。

そんな日は無理せず室内干しへ切り替えましょう。

「乾きにくい日は部屋干しでストレスを減らす」という柔軟さが、結果的に時短にもつながります。

③ 除湿機やサーキュレーターで補助する方法

室内干しをすると「生乾き臭が心配」「部屋がジメジメする」と感じる方も多いですが、実はちょっとした家電の工夫で解決できます。

- 除湿機を使う:部屋全体の温度を下げて、乾燥スピードを上げる

- エアコンの除湿運転:狭い部屋ならこれだけでも十分乾きます

- サーキュレーターを使う:空気を循環させて、洗濯物の周りの湿気を飛ばす

特に冬や梅雨時期は、外干し+部屋干しのハイブリッドが最強です。

午前中だけ外で日光を当ててから取り込み、午後は部屋干し+家電で仕上げる。

これだけで、外干しの爽やかさと室内干しの安定感を両立できます。

④ 季節ごとの賢い使い分け

最後に、季節別に外干し・室内干しを切り替えるタイミングをまとめておきましょう。

| 季節 | 外干しの目安 | 室内干しの目安 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 春 | 気温10度以上・晴天 | 花粉の多い日は室内へ | 午前中中心に干す |

| 夏 | 気温25〜30度・風あり | 夕立やゲリラ豪雨時 | 紫外線に注意して14時までに取り込み |

| 秋 | 気温15度前後・乾燥気味 | 雨や曇りの日 | 湿度が低く外干し日和が多い |

| 冬 | 気温10度前後で晴れ | 5度以下または風なし | 外干し+室内仕上げが効率的 |

このように、「気温」「湿度」「天気」を3つセットで見て判断すると失敗が減ります。

また、家事を楽にするために“洗濯のパターン化”をするのもおすすめです。

たとえば、

- 晴れた日は外干し

- 曇りや寒い日は部屋干し

- 湿度が高い日は除湿機+サーキュレーター

といったように、「天気に合わせたルール」を決めておくと迷わずに済みます。

洗濯物の外干しは「何度まで大丈夫か」という目安も大切ですが、一番大事なのは“その日の環境に合わせて柔軟に対応すること”です。

外干しが無理な日でも、家電や干し方の工夫で「カラッと乾いた仕上がり」は再現できます。

気温・湿度・風を上手に味方につけて、どんな季節でも気持ちいい洗濯ライフを楽しみましょう。

まとめ|洗濯物の外干しは何度まで大丈夫?

| 外干しできる目安温度とポイント |

|---|

| 5度以下 → 乾きにくい。凍結・湿気リスクあり。室内干し推奨。 |

| 10〜20度 → 最も理想的に乾く。外干しのベスト温度帯。 |

| 25度以上 → 速乾するが、紫外線で衣類ダメージ注意。 |

| 湿度60%以下+風あり → 気温に関係なく乾きやすい。 |

洗濯物の外干しは、「何度まで干せるか」を正しく知ることで、乾き残りや生乾き臭を防げます。

理想は、気温10〜20度・湿度60%以下・風がある日。

寒い冬や梅雨の時期は、外干し+室内干しを併用すると失敗しません。

また、素材によっても乾きやすさは異なります。

厚手のものは10度以上、デリケート素材は15度以上が目安です。

室内干しでも早く乾かせるグッズを知りたい方は

👆の記事もあわせてチェックしてみてくださいね。

気温・湿度・風を味方につけて、毎日の洗濯をもっと気持ちよく仕上げましょう。

コメント